A raíz de la jornada "La invasión de Ucrania y el nuevo orden mundial" organizada por la UEMC el pasado jueves 9 de junio, resumo aquí algunos de los contenidos de mi intervención.

Acercarnos a las causas y factores que han influido en la Guerra de Ucrania, supone hacer un ejercicio histórico de primera magnitud. Aunque nos falte aún perspectiva para llegar a un análisis certero, existen una serie de hechos, más o menos profundos en el tiempo, que nos ayudan a explicar cómo hemos llegado hasta aquí.

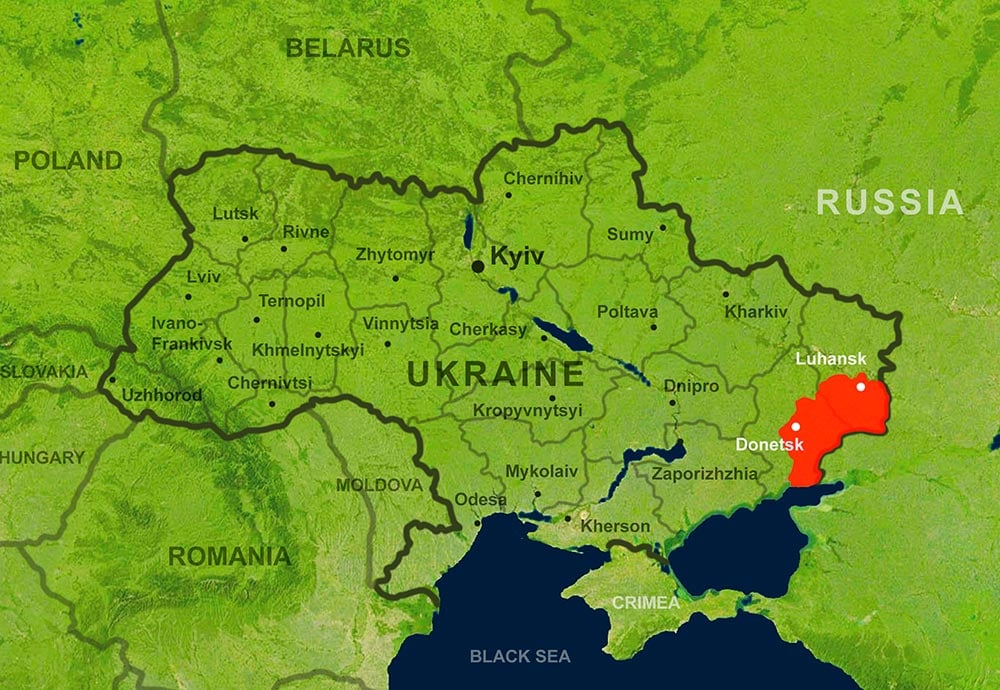

Una de las claves de lo ocurrido tiene que ver con la importancia estratégica de Ucrania, un país “en la frontera”, como reza su nombre, un estado bisagra entre mares, o entre civilizaciones, si hablásemos en términos de Samuel Huntington, autor de la famosa teoría conocida como choque de civilizaciones .

Lo cierto es que la zona suroriental, el Donbás y Crimea, representan el corazón económico del territorio, la zona más rica en minerales y en tierras fértiles destinadas al cereal. Es también la parte más prorrusa, tanto por proximidad geográfica como porque sus habitantes son ruso parlantes en su mayoría.

Origen histórico

Y es que esta parte oriental, históricamente también ha sido el territorio más vinculado primero al Gran Ducado de Moscú y más tarde al Imperio Ruso. Lo que hoy es Ucrania, Bielorrusia y Rusia occidental formaron parte del primer estado eslavo ortodoxo de Europa, el Rus de Kiev, fundado en el siglo IX por los vikingos.

Este Estado, cuyo príncipe Vladimir El Grande, abrazó el cristianismo ortodoxo en el siglo X, desapareció con la llegada de los mongoles, dividiéndose entre el Gran Ducado o Principado de Moscú y la Mancomunidad de Polonia y Lituania (después parte del Imperio Austro-Húngaro) con influencia también de los cosacos y de otras tradiciones locales. Esta particular mezcla y evolución está en la base del nacionalismo ucraniano, pero también del ruso, por considerar ambos que el Rus de Kiev es el origen de sus respectivas naciones.

Desintegración de la URSS. Cuando el oso ruso hibernó

Lo cierto es que la historia reciente de Ucrania es la de una nación que ha querido tener un sello de identidad propio frente a Moscú. Tras la caída del zarismo y la revolución bolchevique experimentó la independencia durante escasos tres años, entre el 22 de enero de 1918, cuando proclamaron la República Popular Ucraniana, que sumó un año después la parte occidental, y 1922, cuando quedaría integrada en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

Durante este periodo Ucrania fue la segunda república más poderosa en recursos y armas después de la Federación Rusa y en su memoria colectiva queda el episodio de salvaje hambruna, conocido como Holodomor (matar de hambre), vivido en los años treinta durante las colectivizaciones estalinistas, en el perecieron entre 7 y 10 millones de personas.

Con la desintegración de la URSS, fruto de la eclosión de múltiples factores de índole económica y política, Ucrania vio la oportunidad de comenzar de nuevo una historia propia. El referéndum sobre la independencia de 1991 obtuvo un masivo apoyo del 92% de la población. Quizás Putin nunca perdonó este apoyo mayoritario ante lo que suponía el debilitamiento de la madre Rusia.

Con la desintegración de la URSS, fruto de la eclosión de múltiples factores de índole económica y política, Ucrania vio la oportunidad de comenzar de nuevo una historia propia. El referéndum sobre la independencia de 1991 obtuvo un masivo apoyo del 92% de la población. Quizás Putin nunca perdonó este apoyo mayoritario ante lo que suponía el debilitamiento de la madre Rusia.

A lo largo de la década de los 90, con la presidencia de Boris Yeltsin, la Federación rusa, heredera de la antigua URSS en las instituciones internacionales, iniciaba una etapa de acercamiento con su adversario tradicional, EEUU. Rusia reconocía su liderazgo, tratando de garantizar, al mismo tiempo, su supervivencia.

En este contexto, tenía lugar el Memorándum de Budapest de 1994, un acuerdo que suponía el reconocimiento de la integridad territorial y soberanía de Ucrania por parte de la Federación rusa, que además se encargaría de su defensa, a cambio de la cesión por parte de Ucrania de su armamento nuclear para su posterior eliminación. Todo ello bajo la atenta mirada de EEUU y Reino Unido. Tres años después, el Acta Fundacional ratificaba una nueva arquitectura de seguridad en Europa, estableciendo un acuerdo de cooperación entre la OTAN y Rusia, en pro de una paz duradera e integradora.

Putin y el resurgir del oso ruso

Este idilio terminó con la llegada de Vladimir Putin a la presidencia de la Federación Rusa en 1999. La entrada en la OTAN de la República Checa, Polonia y Hungría, antiguos miembros del Pacto de Varsovia, supuso, a su juicio, la ruptura de los compromisos adquiridos por la potencia norteamericana en los noventa, sobre la negativa a una posible ampliación de la organización euroatlántica hacia el este. Este hecho, sumado a la segunda guerra de Chechenia, donde los rusos mostraron de qué eran capaces para evitar cualquier disidencia y los bombardeos de la OTAN sobre Kosovo frente a Serbia, aliada tradicional de los rusos, supusieron un cambio de tendencia clara en las relaciones ruso-estadounidenses.

Putin necesitaba asegurar su área de influencia estableciendo gobiernos aliados en las antiguas repúblicas exsoviéticas, más si cabe ante los intentos de algunas de estas como Georgia o la propia Ucrania, de distanciarse de líderes prorrusos corruptos en las llamadas revoluciones de colores. Mientras, la OTAN aceptaba la entrada de siete nuevos países (Estonia, Letonia, Lituania, Eslovaquia, Eslovenia, Rumanía y Bulgaria), la mayoría de ellos del antiguo bloque soviético. En el caso de Ucrania la tendencia fue distanciarse de la influencia rusa, con sus propios oligarcas y su propia corrupción, pero mirando más hacia occidente.

De esta forma, irá creciendo en Putin la idea de una amenaza existencial. La necesidad de defenderse de un posible invasor, siguiendo a Catalina La Grande, debía conllevar la conquista, o lo que es lo mismo, garantizar áreas de influencia. Así se entiende la escalada de tensión que se produce desde la Conferencia de Seguridad de Múnich de 2007 y la cumbre de Bucarest de la OTAN de 2008, donde Georgia y Ucrania se convierten en países candidatos hasta llegar a la revuelta del Maidán a finales de 2013.

La ruptura del acuerdo comercial con la UE que el presidente Yanukóvych llevó a cabo en favor de los intereses rusos, fue el detonante de las manifestaciones ciudadanas que tuvieron como epicentro la famosa plaza de Kiev y que, con apoyo estadounidense, consiguieron deponer a Yanukóvych en favor de un presidente más afín a los intereses europeos, el rico empresario conocido como el Rey del Chocolate Petro Poroshenko.

La ruptura del acuerdo comercial con la UE que el presidente Yanukóvych llevó a cabo en favor de los intereses rusos, fue el detonante de las manifestaciones ciudadanas que tuvieron como epicentro la famosa plaza de Kiev y que, con apoyo estadounidense, consiguieron deponer a Yanukóvych en favor de un presidente más afín a los intereses europeos, el rico empresario conocido como el Rey del Chocolate Petro Poroshenko.

La respuesta rusa fue la anexión ilegal de la península de Crimea, tras la celebración de un referéndum con mayoría afirmativa y unas instituciones internacionales paralizadas por el veto ruso, además del inicio de los enfrentamientos entre separatistas prorrusos en el Donbás y el ejército y voluntarios paramilitares ucranianos, con el aterrador balance, hasta el comienzo de la guerra actual, de 14.000 muertos.

Lo que nos jugamos en esta guerra

En medio de todo ello asistimos al ascenso de China como potencia mundial y digno rival reconocido por EEUU, frente a una Federación rusa relegada a una tercera o cuarta categoría; el progresivo aumento del gasto en defensa, de las reservas de oro y de un sistema financiero propio que Rusia lleva acelerando desde 2014, unido al carácter de Putin y una pandemia entre medias, que terminaron por configurar el cóctel perfecto de la vuelta a la política por otros medios.

La bofetada de realismo político en Europa, fruto de la debilidad manifiesta ante gobiernos como el alemán, el efecto Brexit o la desastrosa actuación de Biden en Afganistán, han provocado, sin embargo, un efecto contrario al deseado por el oso ruso: el despertar estratégico de una Europa aletargada por la OTAN y una nueva puesta en escena de la Alianza Atlántica.

La heroica resistencia ucraniana, el efecto mediático de su presidente, la guerra narrada en Tik Tok, y el poder de la desinformación, han torcido una victoria que Putin veía clara y rápida. La clave estará en quien sepa manejar mejor todas estas variables en un nuevo tablero mundial cuya reconfiguración se presenta inevitable. Esperemos estar a la altura.

Cristina Gómez Cuesta es profesora de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Europea Miguel de Cervantes.

C/Padre Julio Chevalier, nº 2. 47012

Valladolid (España)

Llamanos al (+34) 983 00 1000

¿Te ha gustado el artículo?

No se te olvide compartir en redes sociales